Begriff Projekt (Definition auf Deutsch und Bedeutung)

“Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben zur Schaffung eines einmaligen Produkts oder Dienstleistung.”

Was steckt in dieser Sefinition?

Einmaligkeit:

Das Ergebnis eines Projekts ist einzigartig. Es kann sich um ein neues Softwareprodukt, den Bau eines Hauses oder die Einführung eines neuen Marketingkonzepts handeln. Wiederholbare Tätigkeiten, wie das Erstellen von Monatsberichten oder das Aufstellen von Standardprozessen, fallen nicht unter Projekte – dafür gibt es die „normale Arbeit“. Anders gesagt: Wer ständig dasselbe macht, sollte kein Projektteam quälen, sondern die Standardprozesse optimieren.Anfang und Ende:

Projekte sind zeitlich begrenzt. Sie haben einen definierten Start- und Endpunkt, etwa den offiziellen ProjektauftragWas ist ein Projektauftrag? Der Projektauftrag (engl. Project Charter) ist ein formelles Dokument, das die… More und die Abnahme des Produkts. Diese zeitliche Begrenzung ermöglicht die Planung von Ressourcen, Terminen und Budget. Ohne klaren Anfang und klar definiertes Ende droht ein Projekt leicht zu einem „langjährigen Dauerläufer“ zu werden – in der IT sagt man dazu manchmal scherzhaft „Projekt in Endlosschleife“.Ergebnisorientierung:

Jedes Projekt verfolgt ein klar definiertes Ziel: die Lieferung eines Produkts oder einer Dienstleistung. Ob es sich dabei um die Einführung eines neuen ERP-Systems, den Bau einer Brücke oder die Gestaltung eines Eventkonzepts handelt – ohne eindeutiges Ergebnis kann der Projekterfolg nicht messbar gemacht werden. Wer das Ziel nicht klar beschreibt, riskiert, dass am Ende alle etwas anderes unter „erledigt“ verstehen.

Die Einmaligkeit ist entscheidend, weil für die wiederholte Herstellung identischer Produkte eine Projektstruktur ineffizient wäre. Standardisierte Abläufe lassen sich kostengünstiger und planbarer außerhalb eines Projektrahmens durchführen.

Ein klar definierter Anfang, ein Ende und ein eindeutig festgelegtes Projektziel ermöglichen es, den Projekterfolg messbar zu machen. Ebenso ist es unerlässlich, dass der Projektinhalt eindeutig geklärt ist – sonst trifft man die Erwartungen des Auftraggebers eher zufällig, und das ist selten ein Karrieresprung.

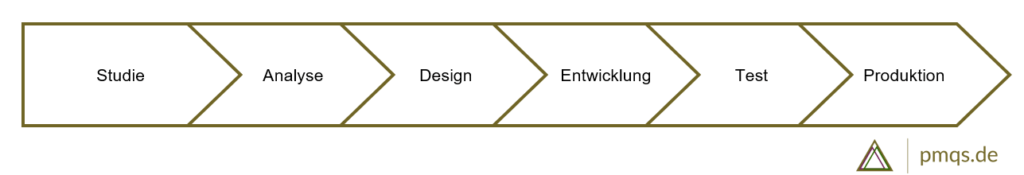

Projekte werden in der Regel in definierten Phasen oder Vorgehensmodellen umgesetzt. Diese Modelle spiegeln die natürliche Abfolge der Projektarbeit wider, etwa:

IT-Projekte: Analyse → Design → Umsetzung → Test → Produktivnahme

Bauprojekte: Keller → Rohbau → Dach → Ausbau → Innenausbau

Die Verwendung von Vorgehensmodellen ist in den letzten Jahren besonders im IT-Bereich populär geworden. Große IT-Projekte, die ohne klare Struktur scheiterten, haben gezeigt, wie wichtig die Verknüpfung von Projektphasen mit professionellem ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More ist. Vorgehensmodelle helfen, die Erreichung der Projektziele systematisch zu steuern – oder anders gesagt: Sie verhindern, dass das Projekt am Ende eher einer „Bastelstunde“ als einem professionellen Vorhaben gleicht.

Die Auswahl des richtigen Vorgehensmodells ist – gerade bei IT-Projekten – wichtig. Heute diskutieren wird klassich/iterative Modelle, agile Modelle, hybride Modelle und – ganz neu – postagile Modelle.

Eine weitere charakteristische Eigenschaft von Projekten ist das iterative Hinarbeiten auf das Ziel, welche sich genau in diesen Vorgehensmodellen wiederspiegelt. Im Kern bedeutet Iteration, dass Teilergebnisse nicht erst am Ende des Projekts präsentiert werden, sondern schrittweise entstehen, überprüft und verbessert werden. Statt einmal alles fertigzustellen, arbeitet das Team in wiederholten Zyklen an Teilergebnissen, die sich Stück für Stück zum Gesamtprodukt zusammensetzen.

In der Praxis zeigt sich das je nach Projektart unterschiedlich. Beim Hausbau ist es schwer vorstellbar, dass das Dach schon gebaut wird, während der Keller noch fehlt – hier ist der klassische lineare Ablauf oft sinnvoll. In der Softwareentwicklung dagegen ist es üblich, einzelne Module oder Funktionen nach und nach zu entwickeln und zu testen. So kann ein Softwareteam zunächst die Benutzeroberfläche bereitstellen, anschließend die Datenbankanbindung implementieren und später Schnittstellen zu anderen Systemen ergänzen. Jeder Schritt liefert ein funktionsfähiges Teilprodukt, das überprüft und gegebenenfalls angepasst wird.

Agiles ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More geht diesen Ansatz noch konsequenter: Die Arbeit wird in sehr kleine Umsetzungspakete – sogenannte Sprints – unterteilt. Jede Iteration dauert meist nur wenige Wochen und liefert ein überprüfbares, potenziell nutzbares Produktinkrement. Ein bekanntes Beispiel ist die Entwicklung einer App, bei der jede neue Funktion sofort von Nutzern getestet werden kann. Agiles Vorgehen erlaubt schnelle Anpassungen, regelmäßiges Feedback und minimiert die Gefahr, am Ende ein Produkt zu liefern, das niemand will.

Daneben gibt es hybride Ansätze, die klassische und agile Elemente kombinieren. Ein Projekt kann etwa in grobe Phasen wie Analyse, Design und Umsetzung gegliedert sein, innerhalb derer aber agile Sprints stattfinden. So lassen sich die Vorteile von Planbarkeit und Flexibilität miteinander verbinden. Ein Beispiel: Ein Unternehmen entwickelt ein komplexes IT-System. Die Infrastruktur wird nach klassischen Planungsprinzipien erstellt, während die Softwaremodule agil in Sprints entwickelt werden.

Schließlich spricht man zunehmend von post-agilen Ansätzen, bei denen die starre Anwendung agiler Methoden zugunsten pragmatischer Lösungen zurücktritt. Hier entscheidet das Team situationsabhängig, welche Vorgehensweise sinnvoll ist. Man könnte sagen: Post-agil bedeutet, dass die Methoden sich dem Projekt anpassen – und nicht umgekehrt. Ein Beispiel ist ein Unternehmen, das für manche Module agile Sprints nutzt, für andere Module aber lieber klassische Planungsphasen anwendet, weil sich diese besser koordinieren lassen.

Iteration und Agilität sind also kein Selbstzweck, sondern Werkzeuge, um Projekte flexibel, effizient und erfolgreich zu gestalten – egal, ob man ein Haus baut, eine App entwickelt oder ein hybrides Großprojekt steuert. Und manchmal sorgt dieses Vorgehen auch dafür, dass man die ersten kleinen Erfolge feiert, bevor der große Abschluss endlich ansteht – ein bisschen wie beim Probieren von Plätzchen während des Backens.

Begriff Projektmanagement (Definition auf Deutsch und Bedeutung)

“Projektmanagement ist der Einsatz von spezifischen Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Techniken, um für Menschen etwas Wertvolles zu schaffen.”

Anders gesagt: ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More sorgt dafür, dass gute Ideen nicht nur im Kopf existieren, sondern tatsächlich umgesetzt werden – und zwar möglichst effizient, termingerecht und im Budgetrahmen.

ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More umfasst die vier zentralen Aufgabenbereiche (Prozessgruppen):

Initiieren: Das Projekt wird gestartet, Ziele definiert und die Rahmenbedingungen festgelegt. Ohne klaren Startpunkt ist ein Projekt wie ein Zug ohne Fahrplan – es kommt irgendwo an, nur niemand weiß genau wo.

Planen: Ressourcen, Zeitpläne, Budgets und Risiken werden strukturiert festgelegt. Planung ist das Fundament, auf dem später gebaut wird – ähnlich wie ein Architekt erst den Bauplan erstellt, bevor der erste Ziegel gesetzt wird.

Steuern und Kontrollieren: Der Projektfortschritt wird überwacht, Abweichungen erkannt und Anpassungen vorgenommen. Hier entscheidet sich, ob das Projekt wie geplant läuft oder ob das Team improvisieren muss, um das Ziel zu erreichen.

Abschließen: Nach Fertigstellung des Projektergebnisses werden Ergebnisse abgenommen, Erfahrungen dokumentiert und das Projekt formal beendet. Dieser Schritt stellt sicher, dass das Team das Projekt reflektiert und für die Zukunft dazulernt.

Viele Begriffe und Vorgehensweisen im ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More sind mittlerweile standardisiert und fest etabliert. In Studiengängen der Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Informatik werden grundlegende Kenntnisse vermittelt. Dennoch zeigt die Praxis: Erfahrungswissen ist unverzichtbar. Reines Methodenwissen reicht nicht aus, um ein Projekt erfolgreich zu steuern – man muss wissen, wann man strikt nach Plan vorgeht, wann Flexibilität gefragt ist und manchmal auch, wann man einfach das Richtige tut, auch wenn es nicht im Handbuch steht.

Die Darstellung auf dieser Webseite bricht die Verquickung von ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More und Vorgehensmodell auf, um ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More „pur“ darzustellen. Damit wird das Wissen auf diesen Seiten „branchenneutral“.

Die Darstellung richtet sich stark nach dem von PMI im PMBOK vertretenen Modell. Wir vertreten aber die Auffassung das es kaum wirklich „schlechte“ PM-Systeme gibt. Solange die beiden Funktionen des ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More erreicht.

Funktionen des Projektmanagements

ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More erfüllt für ein Projekt zwei zentrale Funktionen: Transparenz schaffen und Verbindlichkeit herstellen. Werden diese beiden Funktionen konsequent umgesetzt, ist der Projekterfolg oft nur noch eine Frage der Zeit.

Transparenz bedeutet, dass alle Projektbeteiligten – die sogenannten StakeholderWas sind Stakeholder? Stakeholder eines Projekts sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse… More – jederzeit wissen, was der Auftrag ist, wie der aktuelle Stand des Projekts aussieht und welche nächsten Schritte anstehen. Ein Beispiel: In einem IT-Projekt können alle Teammitglieder jederzeit den Fortschritt der Module einsehen und wissen, welche Aufgaben sie in der kommenden Woche übernehmen sollen. Transparenz verhindert Missverständnisse, Überraschungen und das berühmt-berüchtigte „Hä? Ich dachte, das macht jemand anderes!“.

Verbindlichkeit meint, dass das Mandat des Projektleiters klar ist und alle Beteiligten ihre Aufgaben termingerecht und in der vereinbarten Qualität erledigen. Ein Bauleiter, der seine Teams verbindlich einplant, sorgt dafür, dass Rohbau, Dach und Innenausbau im richtigen Rhythmus fertig werden – sonst stapeln sich Materialien und Frust gleichermaßen. Verbindlichkeit stellt sicher, dass jeder seine Rolle kennt, Verantwortung übernimmt und das Projekt nicht im Chaos versinkt.

Kurz gesagt: Wer Transparenz schafft, sorgt dafür, dass jeder weiß, was passiert; wer Verbindlichkeit herstellt, sorgt dafür, dass es auch passiert. Fehlt nur eine der beiden Funktionen, gleicht das Projekt eher einem gut organisierten Kaffeeklatsch als einem strukturierten Vorhaben.

Eigenschaften des Projektmanagement

“Projektmanagement ist die Anwendung von Wissen, Fähigkeiten, Methoden, Werkzeugen und Techniken um die Erwartungen der Stakeholder zu erfüllen, bzw. zu übertreffen.”

Zwei Eigenschaften sind hierbei besonders entscheidend: methodisches Vorgehen und starke Stakeholderorientierung.

Das methodische Vorgehen ist die offensichtlichste Eigenschaft professionellen Projektmanagements: Ohne klare Prozesse, Pläne und Strukturen würde jedes Projekt schnell ins Chaos abdriften.

Die Stakeholderorientierung ist vielleicht weniger offensichtlich, aber mindestens ebenso wichtig. Häufig konzentrieren sich Projekte nur auf die Ziele einzelner StakeholderWas sind Stakeholder? Stakeholder eines Projekts sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse… More, etwa des Auftraggebers oder Fachsponsors. Das kann dazu führen, dass andere StakeholderWas sind Stakeholder? Stakeholder eines Projekts sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse… More das Projekt weder verstehen noch aktiv unterstützen – und am Ende ein „erfolgreich abgeschlossenes“ Projekt ein Produkt liefert, das niemand wirklich nutzt. Ein IT-System, das pünktlich und innerhalb des Budgets fertiggestellt wird, aber von den Endnutzern ignoriert wird, ist ein klassisches Beispiel dafür.

Daher ist es unerlässlich, alle relevanten StakeholderWas sind Stakeholder? Stakeholder eines Projekts sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse… More einzubeziehen – sowohl aktive als auch, wenn nötig, passive:

Aktive StakeholderWas sind Stakeholder? Stakeholder eines Projekts sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse… More sind üblicherweise:

ProjektleiterWas ist ein Projektmanager? Der Projektmanager (auch Projektleiter genannt) ist primär für die operative Planung… More und Projektteam

TrägerorganisationWas ist eine Trägerorganisation? Die Trägerorganisation ist die Organisation, in der ein Projekt umgesetzt wird… More

Auftraggeber

Benutzer bzw. Endkunden

Sponsoren oder Promotoren

Passive StakeholderWas sind Stakeholder? Stakeholder eines Projekts sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse… More sind Personen oder Gruppen, die nicht aktiv am Projekt mitarbeiten, aber indirekt betroffen sind oder ein Interesse am Projektergebnis haben. Sie werden oft übersehen, können aber den Projekterfolg beeinflussen, wenn ihre Bedürfnisse oder Bedenken nicht berücksichtigt werden. Beispiele hierfür sind:

Familien der Projektmitarbeiter: Wenn ein Projekt hohe Arbeitslasten verursacht oder häufige Überstunden verlangt, kann dies die Motivation und Leistungsfähigkeit der Teammitglieder beeinflussen.

Umwelt- und Naturschutzverbände: Bei Bauprojekten, Infrastrukturmaßnahmen oder IT-Zentren mit hohem Energiebedarf ist es wichtig, Umweltauflagen und Erwartungen dieser Gruppen zu berücksichtigen.

Regulierungsbehörden: Auch wenn sie nicht täglich involviert sind, können gesetzliche Vorgaben oder Prüfungen das Projekt stark beeinflussen.

Anwohner oder lokale Gemeinschaften: Bei Infrastrukturprojekten, Events oder Bauvorhaben kann ihre Akzeptanz entscheidend sein, um Verzögerungen oder Proteste zu vermeiden. (Man denke an Stuttgart21 und ähnliche Projekte.)

Lieferanten oder externe Partner, die nicht direkt involviert sind: Änderungen im Projektumfang oder Terminverschiebungen können auch sie betreffen und somit indirekt den Projekterfolg beeinflussen.

Die Einbeziehung aller StakeholderWas sind Stakeholder? Stakeholder eines Projekts sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse… More sorgt dafür, dass das Projekt nicht nur methodisch sauber umgesetzt wird, sondern auch von denen unterstützt wird, die das Ergebnis nutzen oder davon betroffen sind. Anders gesagt: ProjektmanagementWas ist Projektmanagement? Projektmanagement ist der gezielte Einsatz von Kenntnissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden, um… More ohne Stakeholderorientierung ist wie ein perfekt gebautes Auto ohne Fahrer – es sieht toll aus, bewegt sich aber niemanden weiter.

Ein wichtiger Schritt in der Projektvorbereitung ist daher die Stakeholderidentifikation. Auch wenn die StakeholderWas sind Stakeholder? Stakeholder eines Projekts sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse… More zu Beginn oft offensichtlich erscheinen, sodass die Stakeholderidentifikation manchmal nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit betrieben wird. Jeder ProjektleiterWas ist ein Projektmanager? Der Projektmanager (auch Projektleiter genannt) ist primär für die operative Planung… More stolpert während der Projektumsetzung darüber, wenn er einen wichtigen StakeholderWas sind Stakeholder? Stakeholder eines Projekts sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse… More vergessen hat.